云南高原特色农业展现强劲韧性与活力

今年以来,云南省坚持系统观念和底线思维,不断提升农业产业韧性和活力,确保重要农产品稳定安全供给,立足高原特色农业资源优势,加快设施农业建设,做优做强高原特色农业,“云系”特色经作生产形势总体良好。

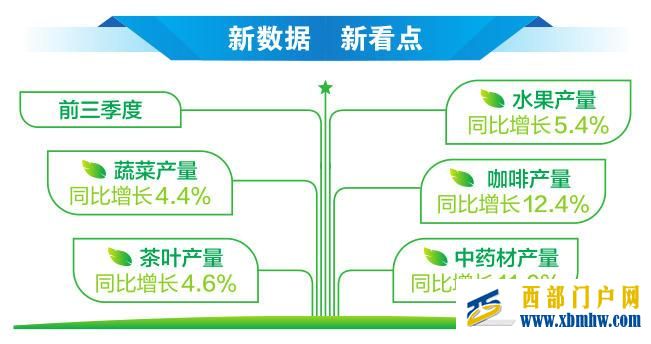

今年前三季度,全省蔬菜产量2338.75万吨、同比增长4.4%,水果产量1188.38万吨、同比增长5.4%,茶叶产量53.97万吨、同比增长4.6%,咖啡产量4.50万吨、同比增长12.4%,中药材产量61.10万吨、同比增长11.0%。

三张成绩单

“稳”字彰显农业强劲韧性

今年一季度,云南高原特色农业稳步推进,农业(种植业)产值增长5.4%,比2024年全年加快0.3个百分点;上半年量质齐增,“云系”经济作物生产形势总体良好,全省蔬菜产量1563.87万吨,同比增长4.5%;前三季度稳中提质,蔬菜、水果、茶叶、咖啡、中药材等产量实现增长。三张成绩单,清晰展现出云南高原特色农业的强劲韧性。

省农业农村厅相关负责人表示,今年以来,云南省高质量推进农业现代化三年行动,抓好“1+10+3”重点产业发展,着力打造高原特色农业这个金字招牌。

这种韧性体现在云南农业本身的储备力量上。农田、水利、种子等环节,都是农业生产的重要储备,这些环节环环紧扣,协同发力。

今年以来,云南省持续加快高标准农田建设,以“一平”(田块平整)、“两通”(通水通路)、“三提升”(提升地力、产量和效益)为基本标准,分区分类推进建设,目前累计建成高标准农田4128万亩,占耕地面积的51%,不少原来的“雷响田”变成了渠相连、路相通、旱能浇、涝能排、稳产高产的良田。同时,健全工程质量全过程监管体系和长效管护机制,把制度体系建立健全起来。

韧性也体现在云南农业从业者的应对能力上,种业创新成绩亮眼、掌握气候变化应对有方等都强力支撑了农业产业的稳步发展。

云南省坚持把种业作为产业核心竞争力推进,花卉和中药材种业创新走在全国前列。“十四五”以来,省级审定通过主要农作物品种1254个,国家登记的非主要农作物品种1016个,分别居全国第一、二位。建设3个国家级制种大县、10个国家良种繁育基地、60个省级种业基地,吸引300多家科研单位及国内外头部企业来云南育种制种,年产值超过100亿元。

产业稳步发展,农民成为受益者。云南农民收入构成中,有四成以上来自产业特别是高原特色农业,对全省农民收入的贡献率达33%,比全国平均水平高11个百分点。

全链路升级

“活”字展现农业发展前景

前三季度云南经济运行情况中,蔬菜、咖啡等多个产业产量增加。业内人士认为,产量增加的背后是云南省农业全链路升级、延链补链的成果。在稳的总基调中,云南高原特色农业“活”力十足。

曾经的产业短板,成为云南农业升级的突破口。前三季度,云南设施农业、农产品加工、冷链物流、农文旅发展、数字农业等方面均有亮眼表现。

全省鲜切花基本实现全程设施种植,智能化高端设施产量从16亿枝增加到42亿枝,优质花比例从30%提升至60%以上。设施蓝莓快速发展,栽培面积突破16.9万亩,产量14.4万吨、占比达到85%左右,从小众水果变成高端水果“抢手货”。全省累计建成39个中药材GAP基地,涵盖10个中药材品种,GAP中药材品种数量居全国第一位。

通过实施农产品加工投资奖补,云南农产品附加值不断提高,建设了一批国家优势特色产业集群、现代农业产业园和产业强镇,推动加工聚集化发展。目前,全省咖啡精深加工率从20%提高到80%,咖啡全产业链产值从318亿元提高到800亿元。

云南省实施农产品冷链物流三年行动,基本建成覆盖蔬菜、水果、花卉等生鲜主产区的区域性冷链物流设施集群。目前,全省建成冷库库容780万立方米、年可处理果蔬3500余万吨,外销农产品低温处理率持续提高,有效降低了流通环节的损耗。累计建设100个数字农业创新应用示范基地,高端鲜切花、小浆果等实现智慧化管理。充分发挥电商进农村综合示范县作用,带动传统产业与数字经济紧密结合,实现产销精准对接。

做“活”云南高原特色农业,农文旅发展成亮点。数据显示,全省累计培育71个中国美丽休闲乡村、9个全国休闲农业重点县、70条全国乡村旅游精品路线,咖啡庄园、民宿成为新亮点,“避暑马龙”“旅居弥勒”等旅居品牌加快形成。今年1至8月,乡村旅居人数同比增长超50%。

面向长远,为更好保护农民利益,让每寸耕地都能成为有效抗御风险的稳产田,云南省将继续巩固“六个一”工作机制,抓好种业、设施农业、农产品加工、冷链物流、农文旅融合、数字农业6项重点工作,按照现代化、规模化、标准化、品牌化发展思路,统筹整合政策、项目和资金加大对重点领域、重点环节的支持,加快构建现代化产业体系,全力推动云南高原特色农业全产业链提质增效、高质量发展。(记者 王淑娟)